Sorse nel 1912 per la documentazione del Consiglio Provinciale

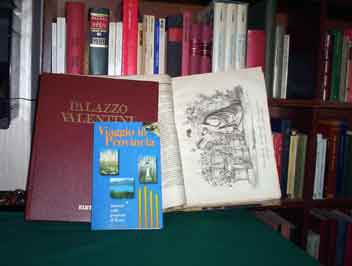

A Palazzo Valentini nacque la Biblioteca "d’autore"

Due illustri romanisti, Giuseppe Ceccarelli e Carlo Galassi Paluzzi, ebbero il merito di potenziare la sezione storica e della cultura locale

La Biblioteca Provinciale di Palazzo Valentini vide la luce nel 1912, quale centro di documentazione del Consiglio e degli Uffici della Provincia di Roma.

La sezione di storia e cultura locale prese l’avvio con un fondo di 20 monografie.

I prodromi della Biblioteca trovano un riferimento ideale con la stessa storia del cinquecentesco Palazzo Valentini, venduto nel 1752 da Marcantonio Bonelli al cardinale Giuseppe Spinelli, nipote del cardinale Giuseppe Renato Imperiali, che nel testamento volle la sua famosa biblioteca, di oltre 24 mila volumi, aperta al pubblico. Lo Spinelli la sistemò al piano del cortile del Palazzo, affidandola al teologo Simeoli.

La vendita all’asta della biblioteca, nel 1796, coincise probabilmente con il passaggio del Palazzo al banchiere Vincenzo Valentini, che lo acquistò dopo la morte dello Spinelli.

L’Amministrazione Provinciale si insediò a Palazzo Valentini nel 1873.

L’attività della Biblioteca provinciale proseguì nel 1914 con l’acquisto di libri e scaffalature, sollecitato dal "deputato" provinciale, Stanislao Sindici, per assumere nel 1918 una prima definizione per merito di due insigni romanisti che ne potenziarono la sezione della storia e cultura locale, Giuseppe Ceccarelli (Ceccarius), prima consigliere, poi vicepresidente della Commissione Straordinaria per la Provincia, e Carlo Galassi Paluzzi, fondatore dell’Istituto di Studi Romani. Iniziò l’acquisto di pubblicazioni antiche e moderne, ma anche di strumenti biblioteconomici.

Dal 1922 venne incrementata la sezione "locale", con monografie per lo più ottocentesche, ma anche dei secoli precedenti. Nella Biblioteca apparvero opuscoli del ‘700 e ’800, mentre per il ‘600, 26 opere, sulle 59 presenti, furono acquistate nel periodo 1922-1927, a fronte di sole due opere del ‘500, sulle 32 totali.

Negli anni Venti proseguì, attraverso doni e acquisti, l’accrescimento di pubblicazioni monografiche e periodiche. La Soprintendenza Bibliografica regionale assegnò alla Biblioteca la somma di lire 2.500.

Nel 1934 furono interrotte le registrazioni ed iniziò un lungo periodo di ristagno, dovuto al conflitto bellico, fino al 1948.

Nel 1949 cominciarono la sistemazione e revisione degli strumenti catalografici, compreso quello alfabetico per autori e titoli di opere anonime. Gli acquisti si orientarono verso opere di documentazione amministrativa e giuridica.

Il 20 gennaio 1953, in una seduta solenne, unitamente ai locali restaurati del Consiglio Provinciale, viene inaugurata la Sala della Biblioteca al piano terra di Palazzo Valentini, rinnovata con arredi, scaffalature e armadi realizzati dall’arch. Beruschi. La Biblioteca acquisì la denominazione di "Biblioteca Provinciale di Roma", fu aperta al pubblico e assunse le caratteristiche di "Servizio culturale per la comunità". Il bilancio dell’Ente, per la prima volta, registrò uno stanziamento di 2.000.000 per l’acquisto di pubblicazioni.

Da allora il patrimonio bibliografico si accresce annualmente di circa 1.000 opere (standard medio di incremento corrente, attualmente diviso tra accessioni di pubblicazioni su carta e quelle di editoria elettronica, costituite soprattutto da banche dati su cd-rom).

Nel 1968 è stato assegnato alla Biblioteca, come deposito, parte di un palazzo settecentesco di via dei Prefetti, costruito dall’architetto Antonio Burii, dove, peraltro, da tempo è previsto il suo completo trasferimento. Negli anni Settanta e Ottanta sono state aggiornate le raccolte.

L’input derivato dal trasferimento alle istituzioni locali di una nuova serie di funzioni nel settore dei sistemi bibliotecari, ha condotto alla risistemazione e riclassificazione del patrimonio documentale, soprattutto del fondo giuridico- amministrativo. Il settore culturale e scientifico è stato incrementato con pubblicazioni su Roma, sul territorio provinciale e sul Lazio, acquistate anche sul mercato antiquario, da cui proviene buona parte dei manoscritti. Si tratta di antiche guide, cinquecentine (35 opere, tra le quali si trovano un’aldina ed un manoscritto), opere del ‘600 (72 volumi di cui 5 manoscritti) e del ‘700 (310 volumi di cui 3 manoscritti). Particolarmente pregevole, il Fondo Passamonti, costituito da volumi ed opuscoli su Grottaferrata, il territorio tuscolano e i Colli Albani, stampe e antiche carte topografiche. Nello stesso periodo, sono state incrementate le pubblicazioni periodiche attive (164 per acquisizione onerosa e 32 in omaggio), a cui si sono aggiunte molte testate spente, anche dei primi anni del secolo scorso. La Biblioteca ha poi teso ad assumere una vocazione maggiormente generalista, acquisendo testi di varie discipline.

Costituito in gran parte da prime edizioni, il fondo più antico rappresenta una piccola raccolta, di circa cento esemplari, tra monografie, miscellanee e opuscoli. L’edizione più antica è di Guglielmo da Varignana, "Secreta sublimia ad vario curandos morbos", le più tarde, "Esposizione della 54 carta topografica cingolana del’Agro Romano" di Francesco Eschinardi, "De’ pensieri diversi" di Alessandro Tassoni, "Memoires" di Comte de Rochefort, "Numismata summorum pontificum templi vaticani fabricam indicantia" di Filippo Buonanni, del 1520 la prima, del 1696 le altre. Tra i primi acquisti, opere sull’uso e regimazione delle acque del Tevere. Molte le guide sulla Roma archeologica e urbanistica e sulla storia, nelle opere di Biondo da Forlì, Lucio Fauno, Lucio Mauro, Andrea Fulvio ed altri, storie di papi e imperatori. Notevoli per pregio e illustrazioni "Le Sette Chiese" di Onofrio Panvinio, gli "Infolio" di Bartolomeo Marliano, "Urbis Romae", il prezioso "Della trasportazione dell’obelisco Vaticano et delle fabbriche di nostro Signore Sisto V "di Domenico Fontana o il Latium di Athanasio Kircher

La raccolta è impreziosita da studi storici e archeologici su città come Veio, Tivoli, Preneste, Palestrina, descrizioni di paesi e feste religiose, storie di Santi protettori e statuti.

Alcuni degli esemplari provengono da importanti raccolte, come "l’Antico Veio" di Famiano Nardini, appartenuto a Giacomo Manzoni, e dalle biblioteche di Giovanni Maria-Mastai Ferretti, Giovanni Battista Vermiglioli, Leonardo Trissino, Robert Surtees. Infine, si ritiene che della biblioteca di Thomas Ashby facesse parte "Lettera et Apologia del Difensor di Veio", di Domenico Mazzocchi.

È presente, inoltre, una raccolta di un centinaio tra incisioni, xilografie, acquerelli, carte geografiche, topografiche, geologiche, stampe e fotografie, su Roma e Lazio.

Da circa un anno, però, la Biblioteca di Palazzo Valentini è chiusa al pubblico per lavori di ristrutturazione, sul cui termine il capo gruppo di An alla Provincia, Piergiorgio Benvenuti, ha chiesto chiarimenti, presentando un’interrogazione al presidente, Enrico Gasbarra.