|

La poesia romanesca è ricca di briose descrizioni popolari |

|

La tombola di Natale

rallegra "casa nostra"

A

Natale, il pranzo era una vera e propria kermesse gastronomica,

iniziata con il tradizionale brodo di cappone con i cappelletti e

proseguita con una ricca lista di portate che davano vita a un

animato e tradizionale folklore domestico, facendo puntualmente

onore all’antico detto: "A

quel che spendi oggi non badare - Solo una volta l’anno vien

Natale".

Giunto

il momento di sparecchiare la tavola, in rumorosa e gioconda

baraonda si prendeva di nuovo posto per giocare a tombola con grande

gioia dei più piccoli che speravano in portentose vincite, ma con

visibile noia dei più anziani che, appesantiti dalle pantagrueliche

libagioni, avrebbero preferito fare in santa pace una ristoratrice

"pennichella". Alla fine, le insistenze dei giovani vincevano la

ritrosia dei vecchi che finivano per accondiscendere al loro

prepotente richiamo.

I poeti

dialettali hanno raccontato con i loro versi la festosa usanza della

tombola natalizia, tanto che la letteratura romanesca ne fornisce

numerosi esempi, ricchi di verve popolare.

Ecco

come Antonio Ilardi racconta con un sonetto una tombola del 1883 in

cui emerge tutta una nomenclatura popolare relativa all’estrazione

dei numeri, ancor oggi in voga, seppur in minima parte: "- ‘Mbè je

la famo?... Tiro?... sete pronte? / - Aspetta, famme mette armeno a

sede... / - Tira piano... - Che sete sorde e tonte? / - Da sta parte

nemmanco ce se vede! / - Fatte imprestà l’occhiali dar Curato! / -

Stateve zitto là... perdete er fiato. / Magara tutto!... - E daje?...

— Purcinella (75)

/ La Purce (38), li Pollastri (27),

er sor Ninetto (1),

/ Moneta(26), Madre (52), Pena (51), Carettella (22),

/ Bacio (2),

la Caponera (14),

er Diavoletto (13),

/ Er Prete (28),

er Fiume (81),

avò, Papa Leone (58),

/ Zero er più vecchio (90),

er Gatto (3), un

bel Lampione (10)

/ - E’ uscito er venticinque?... — Sta in padella! / - Statece

attenta... - Che ‘n se po’ arisponne? / - Tavola

apparecchiata (44), la Barella (16),

/ Li Pidocchi (37), le Gamme

delle Donne (77), /

Er Frate (43),

li Palloni (88),

la Lanterna (54)...

/ - Abbasta!!! sì

‘umme sbajo è la quaterna. / - Che culo! — Cuminciamo a uprì er

soffietto? / - State zitte, nun fate confusione. / - Che te fa

tazza? magnete l’aietto. / - Si seguita accusi fo’ napulione. / -

Tiro?... Er Natale

(25)... — Mette,

Crementina... / - Basta! colla medesima: cinquina! / - Daje! ... -

Scànnete - è escito

er trentanove? / - Sta a mollo che s’asciutta! — Gallinaccio

(6), / Fratello (89)

- Sta defora er dicinnove? / - Vierrà! - Cortello (41), Foco (8), Campanaccio (9),

/ La Pulitica sporca (39), Imbriacone (19)

/ - Tommola! - Je s’è aperto er chiccherone. / - Reggistra sì

ciammanca quarche palla... / - Hai voja a baccajane, mò è finito...

/ - L’ha contate du’ vorte Rosa e Lalla / - Ma conta. — Va a

contalle a tu marito. / - Storcete puro er collo faccia bella... / -

E’ pagabile a vista... la cartella!"

Pietro

Gibertoni, poeta vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del

Novecento, dà una sua gustosa interpretazione di una "Partita a

tombola", appena terminato il pranzo di Natale: "- Allora cominciate

a perde’ er fiato! - / Trentuno, trenta, tretatré — E smucina!- /

Cinquanta e sessantuno rivortato, / trentotto — E daje giù co’ sta

trentina! / - Dieci, pulenta, ventisei Pilato... / - Tireme er

ventinove, Teresina! - / - Ecchelo er ventinove - L’ha chiamato! - /

- Davero? Allora, ecchela qua: cinquina! - - / Sta fermo co’ le

mano. - Sei, pangiallo. - / - Ma de chi so’ sti piedi. E’ ‘na

disdetta, / è ‘n’ora che me stanno a pistà un callo! - / Pietruccio,

tonto già dar vino e er sonno / se sbaja co’ li piedi de Ninetta / e

pista invece quelli de su nonno!".

Anche

se oggi le usanze appaiono alterate e nonostante che i romani non

abbiano più lo stomaco "foderato de bandone" come i progenitori

dell’Ottocento, non pochi, seppur con maggiore attenzione, si

lasciano sfuggire l’occasione di rimanere fedeli al pranzo di

Natale, secondo le usanze gastronomiche "de casa nostra". Non

ultimo, sopravvive il rito della tombola che ancor oggi si presta a

momenti di allegria e a battute spiritose.

di Antonio

Venditti |

|

I giochi di ieri

rivivono oggi |

|

I Saturnalia, un’antica

tradizione

“in tavola” a dicembre

Tempo

di Natale, tempo di giochi. Sarà lo spirito conviviale che anima i

giorni di festa, sarà il piacere di trovarsi intorno ad un tavolo a

tentare in compagnia la sorte, fatto sta che dicembre è, tra tutti i

mesi, quello per eccellenza dedicato al gioco in famiglia. Una

tradizione antichissima che dobbiamo far risalire al tempo dei

nostri progenitori, quando a Roma, onorando il dio Saturno, si

festeggiavano i Saturnalia. All’epoca dell’imperatore Domiziano

(68-94 d.C.) le celebrazioni duravano sette giorni, dal 17 al 23

dicembre. In questo periodo, proprio come a Natale, si scambiavano

doni bene auguranti ed il popolo, gioioso, si aggirava per le strade

gridando: “Io Saturnalia, bona Saturnalia!”, una formula molto

simile al nostro “buon anno”. Per l’occasione le scuole ed i

tribunali rimanevano chiusi, i militari ottenevano le licenze e, in

via del tutto eccezionale, gli schiavi potevano mangiare al tavolo

con i loro padroni. Tra le concessioni della festa, c’era anche

quella di permettere il gioco d’azzardo, proibito dalla legge negli

altri periodi dell’anno. Una misura precauzionale dello Stato:

intere fortune potevano essere mandate in rovina, tanto era diffuso

presso gli antichi il vizio del gioco! Scrive Marziale in un

epigramma: “abbandona un po’ l’austerità / ecco che Dicembre libero

dalle leggi / fa suonare qua e là gli incostanti bossoli / e giuoca

alla fossetta con l’astragalo sbarazzino”. Tempo

di Natale, tempo di giochi. Sarà lo spirito conviviale che anima i

giorni di festa, sarà il piacere di trovarsi intorno ad un tavolo a

tentare in compagnia la sorte, fatto sta che dicembre è, tra tutti i

mesi, quello per eccellenza dedicato al gioco in famiglia. Una

tradizione antichissima che dobbiamo far risalire al tempo dei

nostri progenitori, quando a Roma, onorando il dio Saturno, si

festeggiavano i Saturnalia. All’epoca dell’imperatore Domiziano

(68-94 d.C.) le celebrazioni duravano sette giorni, dal 17 al 23

dicembre. In questo periodo, proprio come a Natale, si scambiavano

doni bene auguranti ed il popolo, gioioso, si aggirava per le strade

gridando: “Io Saturnalia, bona Saturnalia!”, una formula molto

simile al nostro “buon anno”. Per l’occasione le scuole ed i

tribunali rimanevano chiusi, i militari ottenevano le licenze e, in

via del tutto eccezionale, gli schiavi potevano mangiare al tavolo

con i loro padroni. Tra le concessioni della festa, c’era anche

quella di permettere il gioco d’azzardo, proibito dalla legge negli

altri periodi dell’anno. Una misura precauzionale dello Stato:

intere fortune potevano essere mandate in rovina, tanto era diffuso

presso gli antichi il vizio del gioco! Scrive Marziale in un

epigramma: “abbandona un po’ l’austerità / ecco che Dicembre libero

dalle leggi / fa suonare qua e là gli incostanti bossoli / e giuoca

alla fossetta con l’astragalo sbarazzino”.

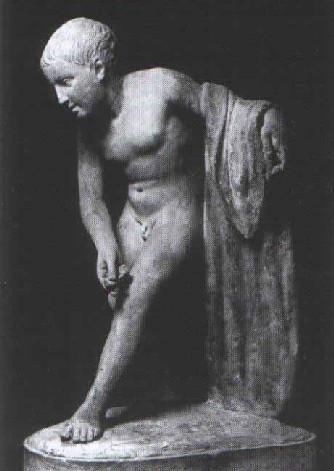

Capita aut

navia (il nostro “testa o croce”), gli astràgali (ossicini di

animali) lanciati sulle tabulae lusoriae, vere e proprie tavole da

gioco, o in fossette, i dadi (aleae, tesserae), la morra e diversi

tipi di “dame” con pedine erano i principali passatempi dei nostri

antenati. Durante gli altri periodi dell’anno occorreva trovare un

posto un po’ appartato per non dare troppo nell’occhio ed evitare le

pene dell’edile. Pare che persino l’imperatore Augusto, celebre per

la sua morigeratezza, fosse un accanito giocatore e, contravvenendo

alla legge, si concedesse questo svago fino in tarda età, anche nei

periodi dell’anno in cui non era consentito. Di poco si

accontentavano i bambini, il cui “patrimonio” poteva essere un bel

sacchetto di noci. La maggior parte dei loro giochi si basava

infatti su queste “biglie” facilmente reperibili. Potevano

divertirsi con le “nuces castellatae”, ossia cercando di lanciare

una noce su una base formata a terra da altre tre. Un’asse inclinata

costituiva una divertente variante: facendo rotolare sopra le noci,

si vincevano quelle che a terra venivano urtate. Il gioco del

“Delta” presupponeva maggiore abilità e consisteva nel centrare, da

una certa distanza, il punto più difficile del bersaglio, ossia il

vertice di un triangolo disegnato al suolo. La bravura dei piccoli

giocatori si poteva misurare anche lanciando le noci in un

recipiente dal collo molto stretto. Piccoli svaghi, a cui era più

facile dedicarsi nell’amato periodo delle vacanze.

di Annalisa

Venditti |

|