|

|||||||||

| Homepage | Specchio Romano | Chi Siamo | Grandi Mostre | Le pagine in PDF | Gli Articoli | Specchio Etrusco | Link & Banner | Audio & Video | |

|

In un dipinto del Cigoli le scoperte illustrate nel "Sidereus Nuncius" La luna di Galileo in Santa Maria Maggiore |

|

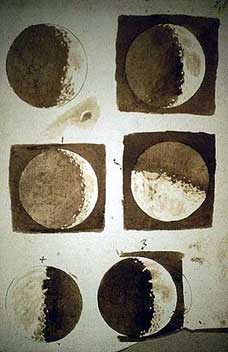

Il Cigoli era molto amico di Galileo Galilei, con cui ebbe un fitto carteggio epistolare, fortunatamente conservato. Lo scienziato aveva richiesto all'artista, quando si trovava a Roma nel 1611, di raffigurare la luna sulla base delle sue recenti scoperte che erano state pubblicate nel trattato "Sidereus Nuncius" un anno prima, nel 1610. In effetti il satellite terrestre del Cigoli non ha la superficie liscia e splendente, ma presenta piccoli crateri e macchie, gli stessi che si notano nei disegni di Galileo. Un’altra conferma viene da una lettera diretta il 23 dicembre 1612 da Federico Cesi a Galileo, in cui si legge: "Il Cigoli ha pinto la luna nel modo che da Vostra Signoria è stata scoperta, con la divisione merlata e le sue isolette".

Fu allora l’arte a venire incontro allo scienziato. Un importante pittore, cui la Santa Sede affidava commissioni di prestigio, era dalla parte di Galileo e contribuiva a diffonderne le idee tra il pubblico colto di Roma. Quella luna opaca e materica su cui poggiano i piedi della Vergine in una delle quattro Basiliche patriarcali di Roma non rappresenta solamente la manifestazione pittorica dei risultati dei progressi scientifici, ma anche e soprattutto la vittoria delle idee di Galileo sull’ottusità dei suoi detrattori. |

| Homepage | Specchio Romano | Chi Siamo | Grandi Mostre | Le pagine in PDF | Gli Articoli | Specchio Etrusco | Link & Banner | Audio & Video |

|

© 2003 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà di www.specchioromano.it |

La

collaborazione tra arte e scienza nella Roma del Seicento trova un’illuminante

testimonianza nell’affresco con l’Immacolata Concezione della Vergine con

Apostoli e Santi, dipinta tra il 1610 e il 1612 nella cupola della Cappella

Paolina di Santa Maria Maggiore da Ludovico Cardi detto il Cigoli. E’ l'ultima

opera del pittore toscano, che morirà a Roma l'8 giugno del 1613. La cupola

presenta due zone pittoriche concentriche dominate dalla monumentale figura

della Madonna, sontuosamente abbigliata e circondata dalla luce della gloria,

con il testa la corona di dodici stelle e con sotto i piedi una mezzaluna con le

punte rivolte verso il basso. La luna, in effetti, è rotonda: la sua curva è

illuminata, mentre l’interno rimane all’oscuro, riproducendo le nuove conquiste

scientifiche che la chiesa guardava con grande sospetto.

La

collaborazione tra arte e scienza nella Roma del Seicento trova un’illuminante

testimonianza nell’affresco con l’Immacolata Concezione della Vergine con

Apostoli e Santi, dipinta tra il 1610 e il 1612 nella cupola della Cappella

Paolina di Santa Maria Maggiore da Ludovico Cardi detto il Cigoli. E’ l'ultima

opera del pittore toscano, che morirà a Roma l'8 giugno del 1613. La cupola

presenta due zone pittoriche concentriche dominate dalla monumentale figura

della Madonna, sontuosamente abbigliata e circondata dalla luce della gloria,

con il testa la corona di dodici stelle e con sotto i piedi una mezzaluna con le

punte rivolte verso il basso. La luna, in effetti, è rotonda: la sua curva è

illuminata, mentre l’interno rimane all’oscuro, riproducendo le nuove conquiste

scientifiche che la chiesa guardava con grande sospetto. Il

"Sidereus Nuncius" aveva avuto grande risonanza nei circoli scientifici,

provocando, però, le reazioni di matematici e astronomi, come il Clavio, che non

riusciva a vedere con il suo modesto strumento tutto quello che aveva descritto

Galileo riguardo alla superficie lunare. I commenti degli scienziati che a Roma

non accettavano le teorie galileiane sulle superfici scure della luna sono

contenuti in tre lettere del 1612, inviate dal Cigoli a Galileo.

Il

"Sidereus Nuncius" aveva avuto grande risonanza nei circoli scientifici,

provocando, però, le reazioni di matematici e astronomi, come il Clavio, che non

riusciva a vedere con il suo modesto strumento tutto quello che aveva descritto

Galileo riguardo alla superficie lunare. I commenti degli scienziati che a Roma

non accettavano le teorie galileiane sulle superfici scure della luna sono

contenuti in tre lettere del 1612, inviate dal Cigoli a Galileo.