|

|

|

|

|

|

|

|

Ospitano i resti dei monumenti che ornavano l’antica San Pietro |

|

Nelle Grotte Vaticane Ora accolgono anche le spoglie di Giovanni Paolo II, in una cappella con un rilievo rinascimentale attribuito a Luigi Capponi

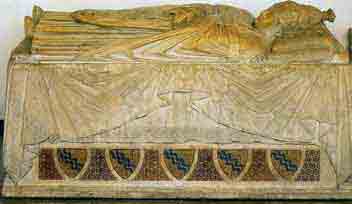

Intanto, nel 1592, le Grotte Vecchie venivano dirozzate e ricevevano una prima sistemazione muraria, mentre l’anno seguente si procedeva alla loro pavimentazione, fino ad allora rimasta quella dell’antica Basilica, ma assai rovinata e rappezzata in molti punti. Le Grotte erano diventate l’unico punto da cui raggiungere la Tomba di Pietro e così la nuova Basilica risultava staccata dal suo luogo più venerato, dal suo centro ideale, che poteva essere appena intravisto da una grata sul pavimento. La soluzione giunse dopo una serie di studi e proposte, durante il pontificato di Paolo V (1605-21), che la vigilia di Natale del 1615 inaugurò l’apertura a esedra circondata da balaustra davanti alla Confessione, opera di Carlo Maderno, cui si devono anche le due rampe marmoree attraverso le quali si giunge davanti alla nicchia dei Palli, ossia la parte inferiore di una piccola memoria eretta nel II secolo sulla Tomba Apostolica. Allo stesso papa Borghese si deve la decisione di utilizzare le Grotte per raccogliere i frammenti dei tanti monumenti che ornavano la primitiva Basilica e venivano impietosamente smantellati e in gran parte dispersi. Il grandioso ipogeo cominciò a diventare quella straordinaria raccolta di preziosi cimeli che ancora oggi possiamo ammirare. Le Grotte assunsero l’aspetto attuale solo nel secolo scorso, quando Pio XI (1922-39) espresse il desiderio di essere sepolto presso la tomba di S. Pio X (1903-14), che si trovava nella parte meno alta dell’ambiente. Sotto il pontificato di Pio XII, nel 1939, venne dato l’avvio a importanti lavori di scavo, di ampliamento e di valorizzazione, con l’aggiunta di nuovi ambienti e l’abbassamento del pavimento di circa ottanta centimetri. Si esplorarono sei grandi vani sul fianco meridionale della navata sinistra, che fino ad allora erano rimasti completamente interrati, le attuali Sale Archeologiche. A soli 20 centimetri di profondità si trovò il pavimento della Basilica Costantiniana e immediatamente al di sotto tornò alla luce una necropoli romana la cui importanza fu subito evidente. Dopo lo scavo della necropoli, il vecchio pavimento delle Grotte fu sostituito da un solaio a quota minore e a due diversi livelli. A Giovanni Paolo II (1978-2005) si deve l’apertura del grande arco sulla parete occidentale della navata centrale che permette di vedere la parte frontale della Confessione con la nicchia dei Palli, inaugurata il 16 ottobre 1979, primo anniversario del pontificato di papa Wojtyla. Nella parte superiore dell’arco è murato un cartiglio di marmo in cui si ricorda ai fedeli che sono davanti al "Sepulcrum Sancti Petri Apostoli". Ai lati dell’apertura sono stati sistemati due bellissimi angeli ad altorilievo, provenienti dal monumento funebre di Bonifacio VIII (1295-1303). A livello del pavimento, due leoni marmorei medioevali che dovevano ornare il sarcofago di Urbano VI (1378-89). La visita delle Grotte costituisce un singolare itinerario attraverso venti secoli di fede, di storia e d’arte, raccontati dalle tombe di Pontefici e Cardinali, re e regine, sarcofagi paleocristiani, frammenti architettonici e monumenti dell’antica Basilica, rilievi, mosaici, immagini sacre, dipinti, statue e lapidi. Tra i dipinti, non si possono dimenticare la duecentesca "Madonna in trono e angeli" della scuola di Jacopo Torriti, una Madonna con il Bambino di Pietro Cavallini (XIV sec.) e un’altra della scuola del Perugino (XV sec.). Straordinarie sono le statue quattrocentesche di Apostoli sistemate nel Peribolo Clementino, attribuite a Matteo del Pollaiolo, a Giovanni Dalmata e a Mino da Fiesole, come pure la quattrocentesca pala d’altare marmorea di Isaia da Pisa. A Luigi Capponi la maggior parte dei critici assegna il rilievo rinascimentale con la Madonna, il Bambino e due angeli che veglia sulla semplice sepoltura di Giovanni Paolo II. Tanti i sarcofagi paleocristiani riutilizzati per deporvi Pontefici o altri personaggi di rilievo, come Pio III (1503), Urbano VI (1378-89) o Pio VI (1775-99). La cassa marmorea con la figura giacente di Paolo II (1464-71) ci può solo far intravedere la maestosità del monumento funebre di cui costituiva l’elemento centrale, eseguito da Mino da Fiesole e Giovanni Dalmata. Da altri celebri monumenti della Basilica costantiniana provengono il sarcofago di Bonifacio VIII (1294-1303), di Arnolfo di Cambio, e il sepolcro di Niccolò V (1447-55). Nel corridoio di uscita dalle Grotte, un’antica statua marmorea di San Pietro, riadattamento di un’immagine di filosofo del II sec. d.C., sembra voler salutare i visitatori con una paterna benedizione. di Cinzia Dal Maso |

|

SPECIALE GIOVANNI PAOLO II |