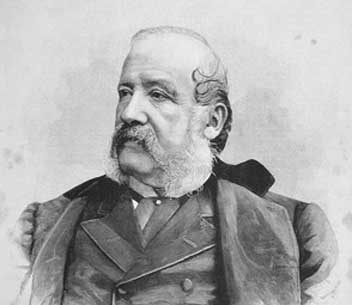

Gerolamo

Induno, fratello minore di Domenico, era nato a Milano il 13 dicembre 1825.

Aveva frequentato l’Accademia di Brera dove, dal 1839 al 1846, era stato allievo

di Luigi Sabatelli.

Gerolamo

Induno, fratello minore di Domenico, era nato a Milano il 13 dicembre 1825.

Aveva frequentato l’Accademia di Brera dove, dal 1839 al 1846, era stato allievo

di Luigi Sabatelli.

Fin dal 1845 aveva

esposto i suoi primi dipinti alla mostra braidense: studi dal vero, alcuni

ritratti e una Scena dai Promessi Sposi.

Dopo aver

partecipato ai moti antiaustriaci del 1848, si era rifugiato con il fratello ad

Astano, in Svizzera, quindi si trasferì a Firenze, dove si arruolò come

volontario sotto il comando del generale Giacomo Medici, con il quale, nel 1849,

partecipò alla difesa di Roma assediata dai francesi del generale Oudinot,

eseguendo molti schizzi e scene riprese dal vero.

Definito da

Garibaldi uno dei più "intrepidi e valorosi combattenti di Roma", Gerolamo

Induno fu impegnato nell’occupazione del Vascello. Il 22 giugno, per

ordine di Garibaldi, due compagnie del generale Medici tentarono da villa Spada

di impadronirsi della casa Barberini, all’interno di villa Sciarra, nel luogo

oggi intitolato al volontario belga Adolfo Leduq. I patrioti

riuscirono a penetrare nella casa, ma dovettero ritirarsi dopo una furiosa

mischia nel cortile e nell e

stanze. Durante quell’operazione, in cui perse la vita Giacomo Venezian,

Gerolamo Induno fu gravemente ferito da 27 colpi di baionetta e cadde da una

terrazza. Due commilitoni lo raccolsero in fin di vita ed Enrico Guastalla lo

portò sulle sue braccia. Fu curato all’ospedale dei Fatebenefratelli, diretto

dalla giornalista americana Margaret Fuller Ossoli. Una volta guarito, fu

nominato sottotenente e rimase qualche tempo a Roma. Grazie alla

protezione del conte Giulio Litta, riuscì a tornare a Milano e negli anni che

seguirono espose a Brera alcune opere di tema risorgimentale che ricordavano gli

eventi che lo avevano visto protagonista a Roma, come "La difesa del Vascello",

"Porta San Pancrazio dopo l’assedio del 1849" o "Trasteverina colpita da una

bomba".

e

stanze. Durante quell’operazione, in cui perse la vita Giacomo Venezian,

Gerolamo Induno fu gravemente ferito da 27 colpi di baionetta e cadde da una

terrazza. Due commilitoni lo raccolsero in fin di vita ed Enrico Guastalla lo

portò sulle sue braccia. Fu curato all’ospedale dei Fatebenefratelli, diretto

dalla giornalista americana Margaret Fuller Ossoli. Una volta guarito, fu

nominato sottotenente e rimase qualche tempo a Roma. Grazie alla

protezione del conte Giulio Litta, riuscì a tornare a Milano e negli anni che

seguirono espose a Brera alcune opere di tema risorgimentale che ricordavano gli

eventi che lo avevano visto protagonista a Roma, come "La difesa del Vascello",

"Porta San Pancrazio dopo l’assedio del 1849" o "Trasteverina colpita da una

bomba".

Dal 1854 al 1855

aveva partecipato alla campagna di Crimea, militando nel corpo dei bersaglieri

di Alessandro La Marmora in qualità di pittore-soldato ed eseguendo disegni,

studi e resoconti per immagini. Al ritorno in patria quegli schizzi diventarono

quadri pieni di sentimenti patriottici, molto apprezzati dalla critica. Tra

questi, "La battaglia di Cernaia", che gli era stata commissionata dallo stesso

Vittorio Emanuele II.

Nel 1855 ottenne un

grande successo all’Esposizione Universale di Parigi. In seguito espose alcuni

dipinti di vario tipo, dalla veduta al ritratto, sia a Milano che a Firenze.

Nel 1859 si arruolò

come ufficiale garibaldino dei Cacciatori delle Alpi, continuando a dipingere e

a prediligere i temi patriottici e confermandosi come il principale interprete

dell’epopea risorgimentale. Alle rappresentazioni di tono aulico, come "La

battaglia di Magenta", alternò soggetti più intimi o di genere: "Un grande

sacrificio" (l’addio della madre del garibaldino), "La partenza del coscritto",

"Triste presentimento". Famoso fu "L

a

battaglia della Cernaia", acquistato da Vittorio Emanuele II. Molto apprezzati

anche il "Legionario garibaldino alla difesa di Roma" o "Episodio dell’assedio

di Roma del 1849", forse realizzato alcuni anni dopo.

Il

5 maggio del 1860 Garibaldi salpava da Quarto per la Sicilia. Anche se Induno,

dopo tante battaglie, non era fisicamente tra i Mille, partecipò idealmente

all’impresa traducendo in pittura le cronache dei giornali e i racconti dei

reduci. In un’atmosfera velata dal rimpianto, anche l’arte storica o celebrativa

si apriva al sentimento, come ne "L’imbarco dei Mille a Quarto", dove

l’attenzione si sofferma sugli episodi del garibaldino che bacia il figlio o

della moglie che piange per la partenza del marito.

Il

5 maggio del 1860 Garibaldi salpava da Quarto per la Sicilia. Anche se Induno,

dopo tante battaglie, non era fisicamente tra i Mille, partecipò idealmente

all’impresa traducendo in pittura le cronache dei giornali e i racconti dei

reduci. In un’atmosfera velata dal rimpianto, anche l’arte storica o celebrativa

si apriva al sentimento, come ne "L’imbarco dei Mille a Quarto", dove

l’attenzione si sofferma sugli episodi del garibaldino che bacia il figlio o

della moglie che piange per la partenza del marito.

Negli anni Sessanta

dell’Ottocento era ancora impegnato in dipinti celebrativi, da "L’ingresso di

Vittorio Emanuele II a Venezia" a "La morte di Enrico Cairoli a Villa Glori", ma

prese parte anche a grandi imprese decorative, come le Allegorie di Firenze e di

Roma e nella rinnovata stazione Ferroviaria di Milano o il sipario del teatro di

Gallarate. Intanto la sua arte subiva un’evoluzione verso una pittura dalla

pennellata quasi virtuosistica e con soggetti di gusto neosettecentesco,

esemplificata da "La partita a scacchi" e "Un amatore di antichità".

Dopo una lunga

malattia, morì a Milano il 19 dicembre del 1890.