Il

5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area

dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma

anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e

monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,

che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e

Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni

nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica

di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via

dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I

lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di

un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei

Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.

Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche

Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza

ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Il

5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area

dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma

anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e

monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,

che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e

Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni

nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica

di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via

dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I

lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di

un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei

Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.

Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche

Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza

ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

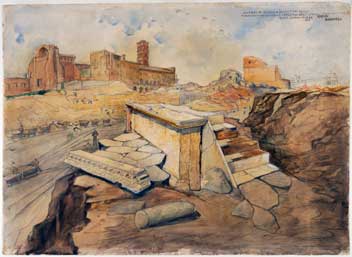

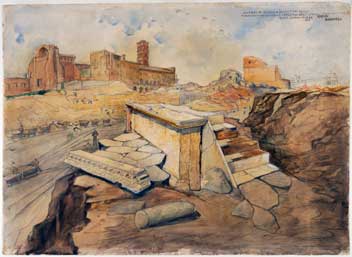

Sono sessanta le foto scattate da

fotografi professionisti romani come Filippo Reale, Michele

Valentino Calderisi e Cesare Faraglia, che il rapido e intenso

procedere degli abbattimenti e degli sterri. Le foto sono affiancate

da alcuni dipinti commissionati dallo stesso Governatorato a

Maria Barosso, Lucia Hoffmann, Giulio Farnese, Odoardo Ferretti,

Vito Lombardi e altri, per conservare la memoria di tutto ciò

che andava scomparendo. A corredo della mostra sono st ati

anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,

rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al

recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con

l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma

fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i

resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da

questa domus, che aveva già restituito in passato alcune

sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa

Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte

antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle

sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei

Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.

In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,

rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito

dopo lo scavo a Domenico Mustilli".

ati

anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,

rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al

recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con

l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma

fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i

resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da

questa domus, che aveva già restituito in passato alcune

sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa

Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte

antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle

sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei

Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.

In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,

rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito

dopo lo scavo a Domenico Mustilli".

Un panorama ricco, quello offerto

dalla mostra, che illustra la successione degli interventi, da

Piazza Venezia e dal quartiere Alessandrino fino allo sbancamento

della collina della Velia. Una sezione è anche dedicata al restauro

e al ripristino dei colonnati del tempio di Venere a Roma che

fiancheggia la parte terminale della strada verso il Colosseo.

"L’idea geniale di congiungere piazza

Venezia con il Colosseo e con la via del Mare, per mezzo di due

ampie strade, possibilmente tracciate secondo la linea più breve,

non fu ispirata soltanto da ragioni estetiche,ma anche specialmente

da ragioni pratiche", spiegava Antonio Muñoz nel 1932 dalle pagine

della rivista Capitolium. "Una comunicazione diretta – continuava -

tra il centro e i quartieri del Celio dell’Esquilino e del Laterano

mancava finora, perché la maggiore arteria, la via Cavour, andava a

morire contro la barriera del Foro Romano, e si perdeva in un dedalo

di viuzze. Che insieme con questa necessità di ordine pratico,

l’opportunità di aprire la nuova strada sia stata confermata da alte

finalità di carattere estetico ed archeologico, è un caso veramente

fortuito".

Nella

città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per

"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia

la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,

dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -

quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva

caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà

chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:

si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico

automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,

l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città

verso i Castelli".

Nella

città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per

"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia

la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,

dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -

quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva

caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà

chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:

si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico

automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,

l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città

verso i Castelli".

Completa il percorso espositivo una

serie di grafici, realizzati o commissionati dallo stesso Muñoz, che

illustrano i progetti per l’assesto definitivo della strada e la

sistemazione dei muri di contenimento della Velia, insieme ai

disegni delle carte geografiche che raffigurano i domini dell’antica

Roma, ancora oggi visibili sul muro sottostante la Basilica di

Massenzio.

Il

5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area

dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma

anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e

monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,

che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e

Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni

nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica

di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via

dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I

lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di

un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei

Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.

Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche

Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza

ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Il

5 novembre 1924 veniva approvato il progetto d’isolamento dell’area

dei Fori Imperiali, il cuore vivo e pulsante della Roma antica, ma

anche un centro nevralgico di quella moderna, denso di abitazioni e

monumenti. Dopo alcuni scavi archeologici, nel 1930 Corrado Ricci,

che rivestiva la carica di direttore generale delle Antichità e

Belle Arti del Governatorato, diede il via alle demolizioni

nell’area dei Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva, della Basilica

di Massenzio, per realizzare quella che si sarebbe chiamata via

dell’Impero e che avrebbe congiunto piazza Venezia al Colosseo. I

lavori, gli sbancamenti, ma anche la distruzione di tante memorie di

un passato più o meno remoto sono oggi documentati ai Musei

Capitolini fino al 20 settembre nella mostra "Via dell’Impero.

Nascita di una strada", promossa dall’Assessorato alle Politiche

Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma, Sovraintendenza

ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. ati

anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,

rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al

recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con

l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma

fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i

resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da

questa domus, che aveva già restituito in passato alcune

sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa

Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte

antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle

sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei

Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.

In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,

rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito

dopo lo scavo a Domenico Mustilli".

ati

anche selezionati alcuni significativi reperti di età romana,

rinvenuti durante l’incalzante ritmo dei lavori, che portarono al

recupero e al ripristino scenografico delle antichità romane con

l’intento di rafforzare simbolicamente la continuità di Roma

fascista con l’Impero Romano. Tra le scoperte più importanti, i

resti di una domus rinvenuti nel giardino di villa Rivaldi. "Da

questa domus, che aveva già restituito in passato alcune

sculture oggi conservate per lo più ai Musei Vaticani – precisa

Claudio Parisi Presicce, dirigente dei musei archeologici e d’arte

antica del comune di Roma - proviene la maggior parte delle

sculture a tutto tondo rinvenute nell’area e conservate nei Musei

Capitolini, parte in Campidoglio e parte alla Centrale Montemartini.

In tutto furono raccolte più di cinquanta opere tra statue, teste,

rilievi e frammenti, e la loro edizione parziale fu affidata subito

dopo lo scavo a Domenico Mustilli". Nella

città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per

"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia

la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,

dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -

quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva

caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà

chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:

si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico

automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,

l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città

verso i Castelli".

Nella

città moderna voluta da Mussolini non ci sarebbe stato spazio per

"quei vecchi labirinti di vicoli senza marciapiede, dove rumoreggia

la vita popolare", "si doveva bandire - avverte Maria Elisa Tittoni,

dirigente dei musei d’arte medioevale e moderna del comune di Roma -

quel colore locale dei vecchi pittoreschi rioni, che da sempre aveva

caratterizzato lo spazio urbano. La creazione di quella che verrà

chiamata via dell’Impero coniugò ragioni estetiche e motivi pratici:

si voleva connettere rapidamente, con una strada adatta al traffico

automobilistico, piazza Venezia con il Colosseo, il Celio,

l’Esquilino e il Laterano in previsione dell’espansione della città

verso i Castelli".