|

|||||||||

| Homepage | Specchio Romano | Chi Siamo | Grandi Mostre | Le pagine in PDF | Gli Articoli | Specchio Etrusco | Link & Banner | Audio & Video | |

|

La scultura italiana degli anni Cinquanta e Sessanta In mostra fino al prossimo 5 novembre nella Villa d’Este a Tivoli |

|

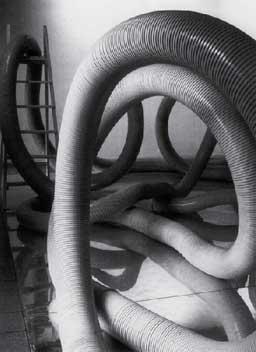

Mariastella Margozzi - curatrice della rassegna e del catalogo — ha organizzato il percorso espositivo partendo da un gruppo di artisti individuati come i nuovi maestri delle generazioni più giovani: Pietro Consagra, innanzitutto, il vero pioniere della scultura contemporanea italiana. Tra i maestri ci sono poi Umberto Mastroianni, Alberto Burri, Ettore Colla e Lucio Fontana, cui si accoda quella che Mariastella Margozzi definisce la "generazione di mezzo": Aldo Calò, Lorenzo Guerrini, Berto Lardera, antesignano del distacco dalla figurazione ma anche dall’espressionismo astratto, Edgardo Mannucci, Colombo Manuelli, Umberto Milani e Francesco Somaini, il più informale degli scultori italiani. Negli anni ‘60, strepitosi e effervescenti anche nell’arte, le giovani generazioni sono accomunate da una tensione al superamento dell’esperienza informale nel nome di un recupero della razionalità. In Andrea Cascella, Arnaldo e Giò Pomodoro si realizza il recupero di un segno che governa l’indomita materia degli anni ‘50. Le tele sagomate di Bonalumi e Castellani propongono una superficie dipinta così aggettante da invadere il campo della scultura e da legittimare il sospetto che, a partire da questi anni, la tradizionale distinzione tra pittura e scultura non abbia più senso. Indagano lo spazio attraverso l’uso dei metalli Nicola Carrino e Carlo Lorenzetti, Francesco Lo Savio, Sergio Lombardo, Livio Marzot e Pasquale Santoro. Getulio Alviani e Attilio Pierelli creano opere che interagiscono con lo spettatore. Di Pierelli, per la prima volta dopo vent’anni, vengono riallestite le grandi strutture in acciaio inossidabile in cui l’artista, affascinato dalle teorie di Einstein, fornisce una rappresentazione visiva dell’infinità di tempi e spazi possibili. C’è anche una delle sue sculture "parlanti", in grado di produrre un suono in virtù di un meccanismo sensibile alle variazioni di luce. Gino Marotta crea boschi e alberi con le nuove materie plastiche prodotte dall’industria, coinvolgendo lo spettatore nell’ambiguità di un gioco ironico e provocatorio. Mario Ceroli e Cesare Tacchi traducono in italiano l’esperienza della pop art americana, mentre Pino Pascali, Gilberto Zorio ed Eliseo Mattiacci rappresentano il fenomeno dell’arte povera. |

© 2003 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà di www.specchioromano.it

Fino

al prossimo 5 novembre la splendida Villa d’Este a Tivoli, gioiello d’arte

rinascimentale, ospita ‘50-‘60 la Scultura in Italia. Opere dalle collezioni

della Galleria Nazionale d’Arie Moderna. La mostra, oltre ad essere la prima

esposizione pubblica specificamente dedicata al rinnovamento della scultura in

Italia in un periodo cruciale, racconta un’appassionante vicenda di

collezionismo di Stato, promosso da Palma Bucarelli, autorevole e bella

direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna dal 1941 al 1974.

Fino

al prossimo 5 novembre la splendida Villa d’Este a Tivoli, gioiello d’arte

rinascimentale, ospita ‘50-‘60 la Scultura in Italia. Opere dalle collezioni

della Galleria Nazionale d’Arie Moderna. La mostra, oltre ad essere la prima

esposizione pubblica specificamente dedicata al rinnovamento della scultura in

Italia in un periodo cruciale, racconta un’appassionante vicenda di

collezionismo di Stato, promosso da Palma Bucarelli, autorevole e bella

direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna dal 1941 al 1974.