|

|||||||||

| Homepage | Specchio Romano | Chi Siamo | Grandi Mostre | Le pagine in PDF | Gli Articoli | Specchio Etrusco | Link & Banner | Audio & Video | |

|

Erano grotte di delizie con figure marine, mosaici, statue e fontane I ninfei nei Colli Albani centri di svago e di culto |

|

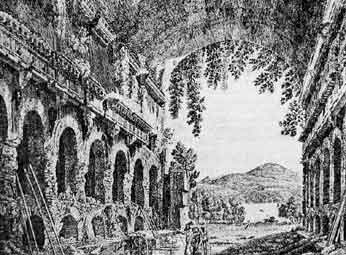

Al sorgere delle ville sui Colli Albani non fu secondario il desiderio di ostentazione del lusso, della ricchezza, che spingeva i più facoltosi ad avere più di una villa e a profondervi intere collezioni d’arte. Alla pluralità degli ambienti corrispondeva l’abbondanza e la completezza dei servizi, per un soggiorno piacevole, lontano dalla vita caotica della città, allietato da piscine, terme, teatri, ippodromi e criptoportici. L’esempio delle ville romane nei Colli Albani diede luogo a partire dal Cinquecento ad un nuovo fenomeno di vaste proporzioni, che vide un notevole fiorire di ville, sotto la suggestione di un passato fecondo, e impostarle dove erano visibili gli avanzi e talvolta i resti notevoli di quelle antiche Nelle ville antiche dei Colli Albani i ninfei trovarono frequenti e ricercate realizzazioni, servendo poi da modello per i materiali, la pianta, la decorazione e le forme grandiose agli artisti del Rinascimento. Per motivi stilistici non si può assolutamente tralasciare di menzionare l’interessante fontana presso le mura di Bovillae - i cui abitanti provenivano in gran parte dalla distrutta Albalonga - del 150-120 a.C. La forma circolare e la volta con i blocchi in guisa di foglie lacustri rappresentano la prima ricerca imitativa dell’architettura romana di una grotta naturale, che servì proprio di esempio per la costruzione dei ninfei, tanto prediletti dai romani. Ninfei ornavano l’immensa e splendida villa di Domiziano. Alcuni si trovano nel comune di Castel Gandolfo; infatti nella villa Barberini, di proprietà della Santa Sede, all’altezza del ripiano centrale dell’antica villa imperiale, ne sono visibili quattro con statue e fontane, la cui successione interrompe la monotonia dell’alto muro che sostiene il ripiano superiore. Lungo il lago di Albano, in punti diversi delle due rive, si trovano i resti di alcuni ninfei, originariamente assai graziosi. perchè ornati da mosaici con figure marine, fontane e statue. Ammirevole per le proporzioni è il ninfeo costruito su una terrazza del versante occidentale della villa di Domiziano, trasformato sin dall’Alto Medio Evo nella chiesa di S. Maria della Rotonda. Dopo i restauri portati a termine nel 1938, l’edificio si presenta nella sua struttura originale e con la pianta circolare dell’interno inserita in un quadrato di m. 15,60 esterno. Si accedeva attraverso quattro ingressi separati da lesene di marmo. Alternate ad essi, sullo stesso piano dell’aula, sono altrettante grosse nicchie, disposte in corrispondenza dei quattro angoli del quadrato. Contenevano vasche e fontane. Superiormente, una cornice corre tutt’intorno all’imposta della volta del monumento nel quale si iniziano ad impiegare materiali particolarmente leggeri destinati alle volte. Infatti la cupola, costruita a strati orizzontali, senza nervature, né arcate, dà all’edificio l’aspetto di un piccolo Pantheon. Il foro in alto al centro fornisce maggiore luce all’intero ambiente ed è in corrispondenza inferiormente con un pozzo, scavato al centro del pavimento e destinato alla raccolta delle acque piovane. Pregevoli mosaici dì età probabilmente severiana a tessere bianche e nere con scene del mondo mitologico marino decoravano il pavimento; interessante quello che si vede nella nicchia a sinistra dell’entrata e l’altro con un toro marino nel corridoio adiacente all’ingresso. Al centro della sala un mosaico a forma ottagonale con tessere nere su fondo bianco imita i movimenti dell’acqua. Il ninfeo, restaurato da Settimio Severo, venne inserito nei Castra Albana e utilizzato come ambiente termale. Alcuni ninfei dei Colli Albani furono in particolare veri e propri centri di culto oltremodo venerati nell’antichità. Un piccolo santuario si può considerare il cosiddetto Ninfeo Dorico, sulla sponda del lago di Albano, vicino alla cabinovia che collega il lago con Castel Gandolfo. Di forma rettangolare, lungo 10 metri e largo 6, è formato da un’aula con ai lati lunghi delle nicchie. In fondo, fiancheggiato da pilastri e con due nicchioni agli angoli, è il sacrario, destinato ad accogliere la divinità, probabilmente acquatica. Caratteristico era l’architrave dorico, sostenuto da mensole. Il ninfeo, dell’età cesariana, è rivestito in opus reticulatum con le volte ornate da tufi, pomici, tartari, stalattiti per farlo sembrare una grotta naturale. Un altro ninfeo con carattere sacro è quello del Bergantino, nel quale il papa Alessandro VII, fin dal 1657, faceva tirare a secco un grosso brigantino per le gite sul lago. Dall’imbarcazione derivò il nome del ninfeo, che, situato nella riva ovest del lago di Albano, faceva parte della villa di Domiziano. Interamente scavata nella roccia, la grotta ha un’altezza di 10 metri ed una circonferenza di 50 metri. La volta è ricoperta di tartari, pomici e tufi, applicati in modo discontinuo per creare un certo contrasto con il pavimento musivo. All’interno si aprono alcune nicchie che contenevano statue. Il ninfeo, utilizzato per bagni e come luogo di svago, poteva essere anche allagato. |

© 2003 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà di www.specchioromano.it

Nei

Colli Albani i resti di ville romane private costituiscono un tema

monumentale distribuito per l’intero territorio. Il fenomeno, che

dall’età repubblicana vide preferire queste zone ad altre vicine a Roma,

fu dovuto alla salubrità dell’aria, ai problemi derivanti

dall’urbanesimo, all’evoluzione della vita economica e sociale e al

tentativo di potenziare ed incentivare la agricoltura. Un contributo

notevole fu dato anche dal cambiamento dei gusti e degli indirizzi

filosofici e dal manifestarsi di nuove esigenze spirituali ed

intellettuali. Catone, che nel Tuscolano aveva la sua villa, scrisse

addirittura un trattato, il "De re rustica", in cui esprime

l’amore per la terra convinto che da essa derivi la salute fisica e

morale. Famosa e preferita alle altre di sua proprietà, era la villa di

Cicerone sui Colli Albani. In essa scrisse gran parte delle lettere e le

principali opere filosofiche, una delle quali è intitolata appunto "Tusculanae

disputationes", convinto che nella villa il cittadino romano potesse

realizzarsi intellettualmente sublimando la propria individualità.

Nei

Colli Albani i resti di ville romane private costituiscono un tema

monumentale distribuito per l’intero territorio. Il fenomeno, che

dall’età repubblicana vide preferire queste zone ad altre vicine a Roma,

fu dovuto alla salubrità dell’aria, ai problemi derivanti

dall’urbanesimo, all’evoluzione della vita economica e sociale e al

tentativo di potenziare ed incentivare la agricoltura. Un contributo

notevole fu dato anche dal cambiamento dei gusti e degli indirizzi

filosofici e dal manifestarsi di nuove esigenze spirituali ed

intellettuali. Catone, che nel Tuscolano aveva la sua villa, scrisse

addirittura un trattato, il "De re rustica", in cui esprime

l’amore per la terra convinto che da essa derivi la salute fisica e

morale. Famosa e preferita alle altre di sua proprietà, era la villa di

Cicerone sui Colli Albani. In essa scrisse gran parte delle lettere e le

principali opere filosofiche, una delle quali è intitolata appunto "Tusculanae

disputationes", convinto che nella villa il cittadino romano potesse

realizzarsi intellettualmente sublimando la propria individualità.