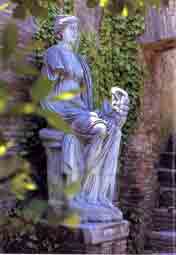

Una statua di Tyche ha dato il nome a una domus di epoca tarda

Agli Scavi di Ostia la Fortuna è di casa

Negli scavi di Ostia si può seguire l’evoluzione dell’urbanistica romana, riconoscendo i vari tipi di edilizia - da quella popolare, propria del ceto mercantile e piccolo borghese, con case d’affitto a più piani, anche quattro o cinque - a quella signorile, di tipo "pompeiano", fino a giungere alle ricche dimore databili tra il 230 d.C. e la fine del IV sec., ottenute grazie alla sistemazione dei piani terreni di alcune "insulae".

Intorno alla metà del III sec., infatti, anche Ostia risentì della profonda crisi che interessava tutto il mondo romano. Mentre la lotta per il potere impegnava i tanti imperatori che si succedettero nell’arco di cinquant’anni, i barbari spingevano alle frontiere e si rendevano così pericolosi da costringere Aureliano, nel 270, a munire - in fretta e furia - Roma di una nuova cinta muraria.

In una situazione del genere, si manifestò l’impossibilità di mantenere e difendere due scali commerciali a breve distanza l’uno dall’altro ed i destini di Ostia vennero sacrificati a quelli di Porto (l’odierna Fiumicino). L’attività dell’antico porto sul Tevere risultò drasticamente ridotta e le banchine ostiensi dovettero mantenere una certa importanza solo per l’industria delle costruzioni e delle riparazioni navali ed una buona parte della cittadinanza si trovò all’improvviso senza lavoro. Persino molti negozianti abbandonarono le botteghe, ormai inutili, alcune delle quali furono trasformate in case signorili, in sedi di "scholae" o collegi, in opere di pubblica utilità abbellite da ninfei è dotate di terme e latrine, in edifici di culto orientale o cristiano. Se, infatti, la brusca diminuzione delle attività portò ad un inevitabile calo demografico, Ostia divenne senza dubbio un posto assai più piacevole e calmo, preferito dal ceto aristocratico. Nelle sue ricche dimore si stabilirono funzionari dell’annona che svolgevano le loro funzioni nella vicina Porto, ma amavano dimorare lontano dal chiasso e dalla confusione. Alcune case sono così ricche da far ipotizzare che i proprietari appartenessero alla classe senatoria romana, come Volusiano, ricordato da alcune epigrafi ostiensi, che nel 365 rivestì la prestigiosissima carica di «Praefectus urbis", o alcuni membri della famiglia degli Anicii, i cui nomi si trovano su tubature in piombo. Il futuro console Anicio Auchenio Basso, di fede cristiana, aveva curato un epitaffio per la tomba della madre di S. Agostino, Monica, morta in una casa di Ostia nel 387, mentre aspettava, con il figlio, di riprendere le forze per imbarcarsi a Porto alla volta della nativa Africa, riposandosi lontano dalle folle.

A pochi passi dal decumano massimo e dal Foro, in un luogo che negli anni della grandezza di Ostia doveva essere pulsante di vita, oggi possiamo ancora ammirare una di queste dimore signorili del periodo tardo, la Domus della Fortuna Annonaria, edificata tra III ed il IV sec.d.C. con un’impostazione planimetrica che riprende, almeno in parte, gli schemi pompeiani. Come altre case coeve, era provvista di caratteristiche ornamentali e di servizi tali da farla considerare lussuosa: fontane con zampilli d’acqua e ninfei, sale riscaldate grazie all’aria calda circolante nelle intercapedini delle pareti o dei pavimenti, mentre alcune finestre verso l’esterno accrescevano la luminosità degli ambienti, che prendevano anche luce, come di consueto, dal cortile centrale, sistemato a giardino e circondato su tre lati da un colonnato, utile anche per passeggiare serenamente, ignorando lo spettacolo di desolazione che doveva regnare nelle strade limitrofe. Sul muro di fondò si trovano due statue: una, sistemata in una nicchia, è il calco in gesso di un’Artemide in veste di amazzone, che tradisce un gusto raffinato ed una buona cultura. Sostituisce la statua in marmo qui rinvenuta e ora conservata nella V Sala del Museo degli Scavi. Rivela chiaramente di derivare da un originale bronzeo del V sec.a.C. Vicino alle sue gambe ci sono il cane, fedele compagno delle sue cacce, e la pelle di una pantera appoggiata ad una roccia.

L’altra scultura è quella che ha dato il nome alla casa: infatti venne considerata, al suo rinvenimento, la personificazione della Fortuna Annonaria, dea protettrice degli approvvigionamenti alimentari.

Gli attributi della figura femminile, però, non lasciano dubbi: la cornucopia tenuta nella mano sinistra, il timone e soprattutto la corona turrita la fanno identificare come la Tyche o Fortuna di Ostia, nume tutelare della città, liberamente ispirata al celebre gruppo bronzeo creato all’inizio del III sec.a.C. da Eutychides, allievo di Lisippo, per la città di Antiochia, appena fondata da Seleuco in Siria.

Tornando al cortile della Domus della Fortuna Annonaria, tre arcate su pilastrini danno accesso alla stanza principale, ornata da un ninfeo con una lunga vasca e piccole nicchie ed ampliata nei IV secolo da un’abside semicircolare con muratura in opera listata, nel cui centro, in una nicchia, trova posto il calco di una statua di Cerere. Sul lato opposto sono altri due ambienti, uno pavimentato con marmi policromi e l’altro, dotato di riscaldamento e di un ricco mosaico pavimentale figurato, con scene mitologiche e animali.

Rimasero nel perimetro della domus alcune botteghe preesistenti, comunicanti con il suo interno, probabilmente per il ritorno di una consuetudine piuttosto diffusa alla fine dell’epoca repubblicana, quando i negozi sulle facciate delle case venivano gestite da servi o liberti della famiglia.

Quanto al proprietario della domus, era senza dubbio una persona ricca e importante, di cui però, ignoriamo il nome. Nonostante il cristianesimo avesse ormai moltissimi seguaci, egli continuava ad essere rispettoso dell’antica religione romana, come provano le statue di divinità ed i soggetti dei mosaici pavimentali. D’altro canto, l’attaccamento ai valori tradizionali era molto diffuso tra le nobili famiglie di Ostia, che rimase una delle ultime roccaforti del paganesimo, anche dopo la "pace" di Costantino, che con il suo editto del 313 sancì la libertà di culto per il Cristianesimo.