Lungo la via Cassia alla scoperta delle bellezze del passato

Campagnano: antiche ville e una stazione di posta

"Baccano non è un paese, ma un luogo disabitato e di aria malsana che fu già circondato da ville e da rustiche abitazioni. E’ un nome lieto per il ricordo del tempio sacro a Bacco, ma al presente orrido sito di desolazione", scriveva il Tomassetti nella sua opera sulla Campagna Romana del 1906, descrivendo una parte del territorio di Campagnano.

Oggi, però, il silenzio e la solitudine sono diventati rari e preziosi e quei luoghi un tempo regno dei briganti, purtroppo sempre più assediati dalla cementificazione: rilievi ondulati, con valli larghe e poco profonde, a sud di Campagnano; colli vulcanici dai fianchi ripidi e valli strette e profonde prodotte nei millenni dalla lenta azione erosiva dei corsi d’acqua, a settentrione della città. Fin dai tempi più remoti gli insediamenti umani furono favoriti dalla ricchezza d’acqua, fornita da fiumi, torrenti e dai laghi di Martignano, Stracciacappa e Baccano. Singolare la sorte di quest’ultimo specchio d’acqua, originatosi al termine dell’attività eruttiva dei vulcani laziali, nell’era Quaternaria. Non avendo immissari di sostanziosa portata, il lago ha subito un progressivo abbassamento del livello delle acque, finché tutta la zona si è trasformata in una palude, prosciugata nel 1838 dalla famiglia Chigi.

Il territorio di Campagnano fu frequentato sin dai tempi più remoti; le presenze umane risalgono al Paleolitico Inferiore, mentre presenze primitive sono attestate per il bacino di Baccano.

Tra l’Età del Bronzo e quella del Ferro piccoli villaggi caratterizzarono il territorio di Campagnano. In epoca storica tutta la zona appartenne agli etruschi della vicina Veio, fino alla conquista romana del 396 a.C, che vide il trasferimento delle popolazioni e l’abbandono della zona. Per tutto il IV secolo a.C. l’area sarà caratterizzata solo da qualche podere privato di ricchi cittadini romani, insediatisi dopo l’invasione dei Galli del 387 a.C.

Il ripopolamento dell’area iniziò nel III secolo a.C., quando metà del territorio diventò ager publicus, rientrando nella giurisdizione di Roma. Alla fine del secolo, il Senato decise di trasferire una parte della popolazione della Campania nei territori di Veio, Nepi e Sutri per rilanciarne lo sviluppo economico. Venne disboscata l’area a Sud di Campagnano e sulla vetta più alta di Monte Razzano nacque un’area sacra, forse dedicata a Bacco, come sembrerebbe testimoniare il toponimo di ad Baccanas dato alla sottostante valle. L’importanza militare, politica e commerciale della Cassa favori a partire dal II secolo a.C. il sorgere di numerose ville e fattorie, soprattutto sulla sommità dei colli ed in prossimità di corsi d’acqua. I complessi residenziali presentano elementi architettonici di lusso, quali colonne, mosaici e intonaci dipinti, mentre quelli rustici sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature agricole, come frantoi, silos, pozzi e cisterne.

Con l’età imperiale gli insediamenti aumentarono ulteriormente, soprattutto per l’accresciuta importanza della via Cassia come mezzo di comunicazione e commercio con l’Etruria settentrionale, dove si trovavano le cave di marmo delle Apuane, molto richiesto a Roma.

AI XX miglio della Via Cassia nacque la "mansio" di Baccano, che restò attiva dalla fine del primo secolo a.C. alla prima metà del quinto secolo d.C.. Nel complesso sistema delle strade romane le "mansiones" erano stazioni ove si poteva pernottare durante i lunghi e faticosi viaggi. Quella di Baccano era fornita di vasti ambienti che potevano ospitare molti viaggiatori, con bagni, botteghe, magazzini, stalle e rimesse disposte attorno ad un cortile carrabile. Non mancava nemmeno un’area adibita alle attività pubbliche, con caserma dei soldati, la piazza dei mercato ed un portico munito di fontana.

La mansio comprendeva anche un’area adibita al riposo del viaggiatore (impianti termali e botteghe) e una per il riposo dei cavalli (stalle e rimesse). Dopo l’abbandono, la stazione è stata spogliata sistematicamente da tutti i rivestimenti marmorei e da numerose parti architettoniche, utilizzate per edificare la vicina chiesa dì S. Alessandro, sul bordo meridionale del lago di Baccano, e per la costruzione del borgo medioevale di Baccanus, sopravvissuto fino al dodicesimo secolo.

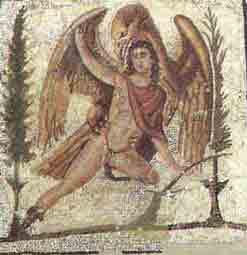

La più grande e bella delle ville fu quella detta dei Severi, che, secondo le fonti, sarebbe sorta per volontà dell’imperatore Caracalla. Il complesso venne alla luce durante gli scavi effettuati tra il 1869 ed il 1870, all’altezza del diciassettesimo miglio della via Cassia. Disposto su due piani, presentava rivestimenti marmorei, stucchi, pitture e mosaici.

Al piano terra erano gli ambienti termali, con mosaici a due colori raffiguranti scene marine; al secondo piano si trovavano due pavimenti, uno più grande, di forma rettangolare, con il pannello della Flora contornato da pannelli raffiguranti le Muse, l’altro con le quattro Fazioni del Circo. I preziosi reperti furono acquistati dallo Stato e attualmente sono conservati presso il Museo Nazionale Romano, nella sede di Palazzo Massimo.

Secondo una pia tradizione, la villa dei Severi nel IV secolo fu teatro del Martirio di S. Alessandro, Vescovo di Baccano. Narra la "Passio" redatta da Adone che il martire venne condotto nella residenza imperiale, per subire il processo. Da lì fu portato nel "vicus baccanensis", in una fornace presso le terme. Le fiamme, però, lo lasciarono indenne e venne decapitato presso il XX miglio della Cassia.

Nel 1875 un contadino di Campagnano rinvenne casualmente due pilastrini d’altare in marmo, che permisero al grande studioso di archeologia cristiana G. B. De Rossi di provare l’esistenza della basilica di Baccano dedicata al vescovo martirizzato.

La malaria e la crisi del III d.C. portarono al lento, ma inesorabile abbandono delle campagne intorno a Roma. Scomparvero gli insediamenti a ovest della via Cassia e di Monte Razzano, mentre le ville sorte nel secolo precedente vennero mantenute in vita e in alcuni casi persino ingrandite.

Nel IV secolo d.C. la crisi aveva ormai investito tutto il territorio e soprattutto gli abitanti dei centri rurali sentirono il bisogno di innalzare mura difensive e di concentrarsi in luoghi più elevati, difesi naturalmente. Nello stesso periodo comparvero due cimiteri cristiani presso Baccano, in uno dei quali si pensa sia stato sepolto il martire Alessandro.

Nel V secolo il territorio meridionale di Campagnano risulta occupato solo da nuclei abitati sparsi, tra cui il Vicus Baccanensis, la cui ubicazione non è stata identificata con certezza.

I reperti recuperati nell’area della "mansio" sono esposti nel museo Civico archeologico di Campagnano, con sede nel Palazzo Venturi.