Nei sarcofagi della Passione è la Resurrezione a trionfare

La forza e il coraggio con cui il nostro amato pontefice Giovanni Paolo II ha affrontato la sua lunga malattia e la serenità con cui ha concluso il suo viaggio terreno ci hanno fatto rivivere la spiritualità del cristianesimo delle origini, ancora in grado di mandare un messaggio di fede pura ed incontaminata attraverso le sue manifestazioni artistiche. Ne sono una testimonianza i sarcofagi in cui la Passione e la Resurrezione di Cristo sono simbolicamente raffigurate.

Uno dei più belli e meglio conservati, ora ai Musei Vaticani, fu rinvenuto dalla duchessa di Chablais sulla via Ardeatina, nella sua tenuta di Tor Marancia e viene datato tra il 340 e il 370.

La fronte è divisa in cinque riquadri da colonne tortili sormontate da capitelli compositi, che sorreggono alternativamente timpani ed architravi. Ne risultano cinque quadri, raggruppati in tre scene principali. A destra Pilato è seduto in un angolo, assorto e pensoso, con la mano sotto il mento. Davanti a lui è un piccolo tavolo rotondo che fa da sostegno ad un cratere. Un servo vestito di una corta tunica che lascia scoperta una spalla è raffigurato nell’atto di versare l’acqua con la quale, tra poco, Pilato si laverà le mani, tentando di estraniarsi dalla condanna di Cristo, che gli compare davanti. Il Messia ha un aspetto giovanile, con il volto privo della barba. Indossa una lunga tunica con sopra un mantello e avanza verso il tribunale di Pilato scortato da un soldato armato di lancia.

Nella parte destra del sarcofago lo scenario cambia: ormai la condanna è avvenuta e Gesù si avvia al martirio. Simone di Cirene porta la sua croce, mentre un soldato gli poggia una mano sulla spalla. Il Cristo, in atteggiamento paziente e rassegnato, regge in mano il rotolo della legge e si lascia docilmente porre in testa da un soldato la corona di spine.

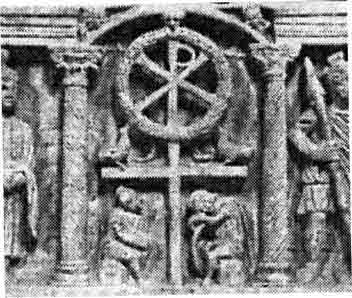

L’atmosfera angosciata e dolente dei due episodi viene immediatamente fugata dalla scena centrale, fulcro dell’intera composizione: una grande croce è sovrastata da una corona d’alloro, sorretta in alto da un’aquila di cui si vede solo il becco ed al cui centro campeggia il monogramma cristologico di Costantino, il segno che l’Imperatore avrebbe visto in sogno alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio. Due colombe si sono posate sui bracci trasversali della croce e sembrano beccare la corona d’alloro. Sotto la croce siedono due soldati, uno dei quali veglia, mentre l’alto dorme profondamente appoggiato al suo scudo.

La simbologia è complessa, ma di non difficile lettura: allude alla crocifissione, alla deposizione nel sepolcro (i soldati di guardia), alla resurrezione (la corona di alloro, figurazione della vittoria). I segni imperiali, come l’aquila e il monogramma costantiniano, potrebbero istituire un parallelo tra la vittoria di Cristo sulla morte e la vittoria dell’Imperatore sui suoi nemici, in un complessivo inno di trionfo e di gioia.