Un collare lo legava al padrone

Lo schiavo a Roma: dal mercato alla fuga per la città

“Un banditore entrò nella locanda con un

agente di polizia e un gruppo di curiosi e muovendo una torcia che esalava più

fumo che luce lesse questo annuncio: “poco fa nelle terme è stato smarrito un

giovane schiavo di circa sedici anni, ricciuto, delicato e bello, di nome

Gitone. Chi lo riporterà al suo padrone o potrà dargli informazioni a tal

proposito riceverà una ricompensa di mille sesterzi”.

Così Petronio nel suo celebre “Satiricon” descrive in maniera realistica una

colorita scenetta che doveva essere piuttosto frequente nell’antica Roma: la

ricerca nei luoghi di ritrovo della città di un servo fuggito.

Il padrone tutelava il suo “bene” dotando lo schiavo, come un cane, di un

collare di bronzo o di ferro su cui era inciso il proprio nome, l’indirizzo e,

molto spesso, una frase che invitava alla riconsegna in caso di fuga. Più o meno

suonava sempre allo stesso modo: “Prendimi, perché sono scappato, e riportami a

casa”. Era questo un efficace segno di riconoscimento per scovare i servi tra la

gente “libera”.

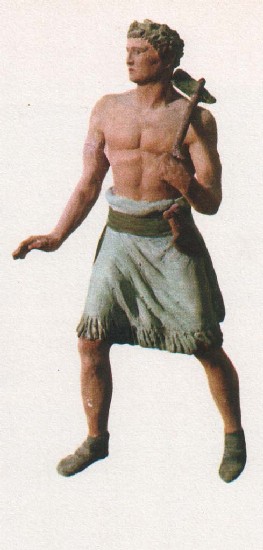

Gli schiavi in vendita erano mostrati alla folla, incatenati, su un palco

girevole. Sul loro collo pendeva il “titulus”, una sorta di cartellino con tutte

le indicazioni utili per il compratore, come la nazionalità, le qualità, i

difetti e le capacità lavorative. I mercanti le urlavano alla folla per attirare

l’attenzione dei compratori. Agli schiavi che erano fuggiti dal loro precedente

padrone, calunniatori o ladri, venivano rasate le sopracciglia e marchiata a

fuoco la fronte con una sigla indicativa della loro colpa: “FUG” per il

fuggitivo, “KAL” per il calunniatore, “FUR” per il ladro. I mercanti, detti

“venalicii” o “mangones”, sottoposti alla sorveglianza degli edili, erano

abilissimi nel loro mestiere tanto che il verbo “mangonicare” assunse ben presto

il significato di “far passare una cosa per migliore di quella che fosse”.

I prezzi di vendita variarono a seconda dei tempi, ma a determinarli furono

sempre l’età e le doti dello schiavo. Siamo al corrente di cifre piuttosto

contenute, ma anche di elevatissime. Un grammatico, ad esempio, venne venduto

per 700.000 sesterzi, quanto bastava per l’acquisto di una discreta proprietà.

Secondo l’editto degli edili curuli, i mercanti dovevano segnalare ai compratori

le malattie e i difetti della loro “merce”. I futuri padroni erano tenuti a

sapere se lo schiavo avesse commesso un reato, se fosse stato mandato nell’arena

a combattere e, soprattutto, se avesse tentato il suicidio. Insomma, doveva

essere garantita la loro ottimale “funzionalità”. I trascorsi, anche i più

burrascosi, dovevano essere dichiarati al momento dell’acquisto, altrimenti la

vendita poteva essere annullata. Certo, la legge garantiva il possesso, ma non

poteva far nulla contro gli scherzi della sorte: se uno schiavo moriva poco dopo

il suo acquisto, il “danno” economico non poteva essere ovviamente rimborsato.

La vita degli schiavi nella città dei Cesari è stata argomento dell’“Intervista

possibile” di “Questa è Roma!”, la trasmissione di Maria Pia Partisani, in

diretta ogni sabato dalle 9.30 alle 11.30 su Nuova Spazio Radio (88.150).