|

Nel 1462 nacquero nelle piccole e medie città del centro Italia i Monti di

Pietà, per rispondere alle esigenze di credito dei poveri e strappare il

monopolio dei prestiti ai banchi dei pegni, che praticavano tassi di interesse

molto alti. I Monti di Pietà applicavano interessi fissi al 5%, chiedendo quali

garanzie per ricevere un prestito la residenza in città o nelle vicinanze.

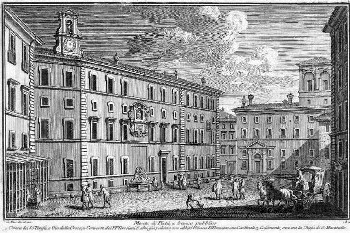

A Roma, il palazzo del Monte di Pietà, che dà il nome alla piazza su cui

prospetta, riflette la politica creditizia e sociale del Cinquecento.

Fu istituito nel 1539 dal padre Giovanni Mattei da Calvi, Commissario della

Curia Romana dei Frati Minori, per alleviare l’indigenza dei poveri e combattere

l’usura. Amministrato inizialmente dallo stesso fondatore, vi fu successivamente

preposto un porporato assistito da una Congregazione di 40 deputati scelti dalle

migliori famiglie romane.

La prima sede fu in Banchi, di fronte a S. Lucia del Gonfalone; di qui si spostò

in un edificio di Clemente Buccelleni in via dei Coronari, acquistato nel 1585

per 7000 scudi da Sisto V. Dal 1603 è nella sede attuale.

Il palazzo del Monte, costruito dalla famiglia Santacroce, dominava l’omonima

piazza, detta anche di S. Martinello. Fu venduto nel 1588 al card. Prospero

Santacroce che lo fece sistemare dal Mascherino (Ottaviano Nonni). L’erede del

cardinale lo cedette nel 1591 ai fratelli Settimio e Fantino Petrignani di

Amelia, che nel 1603 lo alienarono a favore del Sacro Monte di Pietà.

Iniziarono i lavori di ampliamento sotto la direzione del Maderno - che ebbe

come collaboratore anche il giovane Borromini - il quale prolungò la costruzione

sulla destra della vecchia facciata del Mascherino e costruì in angolo con via

Arco del Monte una Cappella, aperta al pubblico nel 1618.

Sotto Urbano VIII, ampliata la piazza con la demolizione di alcune case,

proseguì l’ampliamento della fabbrica verso piazza dell’Olmo, attuale S.

Salvatore in Campo; nella direzione dei lavori, alla morte del Maderno (1630)

era succeduto il Breccioli a cui subentrò il Peparelli che per proseguire i

lavori demolì nel 1638 la chiesa di S. Salvatore in Campo.

Una nuova cappella si iniziò a costruire nel 1639 con l’opera di Francesco

Peparelli, (morto nel 1641), continuò con Giovanni Antonio De Rossi

(collaboratore dei Bernini) e successivamente con Carlo Francesco Bizzaccheri

(allievo di Carlo Fontana), a cui si devono il vestibolo e la cupola. Il piccolo

edificio, a pianta ovale, è un vero gioiello realizzato secondo un preciso

programma organico, che prevedeva l’esaltazione dell’intento benefico del Sacro

Monte. L'esecuzione delle decorazioni si protrasse fino al 1725 e la

consacrazione ebbe luogo nel 1730.

Successivamente si continuò l’ampliamento della fabbrica verso la Trinità dei

Pellegrini; la facciata da quel lato, eretta tra il 1735 e il 1740, è opera di

Nicola Salvi.

Nella facciata principale, la parte centrale, con sei finestre architravate a

mensole e la porta spostata a sinistra, è quella più antica. Corrisponde al

palazzo Santacroce Petrignani, ed è opera del Mascherino; successivamente è

stata sopraelevata e modificata.

In basso, una fontana addossata alla facciata, per gli emblemi scolpiti, è un

chiaro omaggio dell’esecutore al committente, Paolo V (Borghese). L’acqua sgorga

da due draghi posti al lato della vasca e, al centro, da un indefinibile

mascherone, più simile ad una bestia che ad un uomo. Al di sopra, una mensola su

cui campeggia un’aquila.

In linea con il primo piano, un’edicola, più propriamente l’insegna

dell’Istituzione adorna la facciata: un bellissimo altorilievo in marmo del

Cristo deposto dalla croce entro il sepolcro, emblema del Monte di Pietà. La

figura, modellata con eleganza contro il fondo policromo, sporge da una nicchia

profonda, limitata da grosse cornici modanate, sotto un timpano ricurvo in cui

una testina alata di bimbo sorregge pesanti festoni. La grande targa di marmo,

disegnata dal Maderno, ricorda il trasloco del Monte in questa nuova sede. Due

grandi stemmi di Paolo III (fondatore del Monte) e di Clemente VIII (che

acquistò della nuova sede) e due scudi minori coi blasoni di Roma e di Pietro

Aldobrandini (cardinale protettore dal 1602 al 1621), chiusi da nastri mossi,

inquadrano tra volute e modiglioni un insieme di squisito gusto barocco.

All’ultimo piano, spostato sulla sinistra, è l’orologio - con il sovrastante

campanile a vela adorno sul timpano del “Cristo nel Sepolcro” - a cui è

collegata la storia secondo la quale il costruttore, non soddisfatto del

compenso ricevuto, alterò i congegni e incise sull'orologio i seguenti versi:

"Per non esser state a nostre patte / Orologio del Monte sempre matte".

L'orologio fu collocato alla fine del XVII secolo e la scritta, naturalmente, fu

cancellata dalle autorità. Ancor oggi, però, l'orologio sembra rispettare le

direttive del suo costruttore: non segna mai l'ora giusta e cammina quando e

come gli pare.

Le altre facciate del palazzo sono prive di interesse, tranne quella disegnata

dal Salvi e prospiciente sulla piazza della Trinità dei Pellegrini, poi

sopraelevata.

Lungo il perimetro dell’edificio sono varie targhe marmoree che ricordano la

proibizione di “fare il mondezzaro” e le relative pene pecuniarie e corporali.

L'attuale impostazione del grande cortile risale ai lavori di modifica

progettati dall'architetto Ignazio del Frate nel 1872, durante la gestione

straordinaria del regio commissario Alessandro d’Emarese. L’elegante fontana

posta al centro, del Maderno, ricorda, nei rilievi raffiguranti l'aquila e il

drago dello stemma Borghese, decorazione della vasca, il pontificato di Paolo V.

A destra è l’ingresso della Cappella annessa al Monte, la cui officiatura era

affidata alla Confraternità della Pietà, istituita da Sisto V.

Il Monte di Pietà venne indicato scherzosamente dai romani come "Monte

d'Empietà", perché consideravano elevato l’interesse richiesto a chi avesse la

necessità di farvi ricorso. |