Fu utilizzato nel IV sec. quale ritrovo coperto per i mercanti

Gli affari “trionfavano” sotto l’Arco di Giano

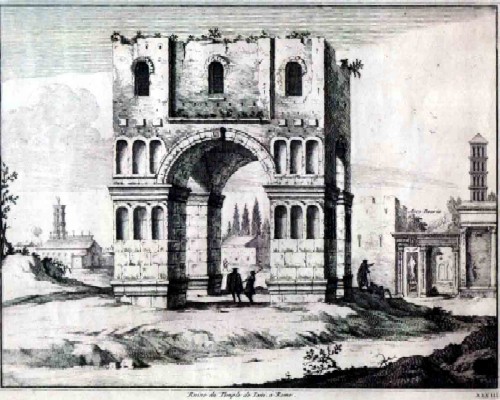

Nel suggestivo largo presso la chiesa di S. Giorgio in Velabro, nel Foro Boario, sorgono quasi integri due archi di notevole interesse per forma e destinazione: il più piccolo, a ridosso del portico della chiesa, eretto dagli “argentari et negotiantes” di buoi in onore dell’imperatore Settimio Severo e della famiglia imperiale, quello più grande, quadrifronte, comunemente chiamato Arco di Giano per l’erronea interpretazione della parola “ianus”, che indica soltanto la forma a quattro fornici incrociati, “tetrapylon”.

Giano (dal latino ianus, cioè porta, uscio), dio bifronte, regnava, secondo la religione romana, su ogni luogo di passaggio, per cui l’attraversamento rituale di uno “ianus” assumeva una funzione purificatrice per le truppe e le armi durante alcune cerimonie. A Giano era affidato l'inizio dell'anno nel calendario di Numa, così come il mese che lo apriva, “ianuarius”, il nostro gennaio.

Nei Cataloghi Regionari di Roma del IV secolo è ricordato un “Arcus Constantini”, situato appunto tra il Foro Boario e il Velabro (dal latino velus, palude). Per cui l’imperatore Costantino avrebbe eretto questo Arco, probabilmente per fornire un luogo di ritrovo coperto ai mercanti, in una zona molto frequentata per gli affari, come era consuetudine presso gli archi quadrifronti.

L’Arco, onorario o trionfale, è simile a quelli di Costantino a Malborghetto al 13 km della via Flaminia, di Marco Aurelio a Tripoli, di Vienne in Francia, di Tebessa in Africa.

Il materiale adoperato per l’imponente costruzione è il marmo bianco, in gran parte di riporto, come si nota nelle fratture e nelle unioni dei blocchi, mentre il nucleo più interno è in “opera a sacco”, con volta a crociera, nella quale sono state utilizzate alcune olle vuote per rendere la muratura più leggera, secondo la moda invalsa nell’età fra Diocleziano e Costantino, come è riscontrabile nel Mausoleo attribuito ai Gordiani sulla via Prenestina, in quello di S. Elena sulla via Labicana, detto appunto Tor Pignattara e nell’ambulacro del Circo di Massenzio.

L’Arco sorge al di sopra di un ramo della “Cloaca Maxima”. Misura m. 12 di lato e attualmente 16 di altezza; i quattro fornici sono larghi ciascuno m. 5,70. La massiccia struttura dei quattro pilastri, impostati ciascuno su un alto basamento, è alleggerita e decorata all’esterno, a ritmo ternario, da una duplice fila di piccole nicchie rifinite, 48 in tutto, che si risolvono nella calotta con una conchiglia che termina con un riccio. Originariamente erano inquadrate da colonnine su mensole e destinate, almeno le più profonde, a contenere statue.

Nei lati secondari sono incavate soltanto le nicchie di mezzo, mentre le laterali sono appena sagomate.

Dinanzi alle nicchie, in ambedue i piani, erano delle colonnine leggermente sporgenti, che davano all’Arco una dinamica architettonica; si elevavano su di un basso plinto ed erano sormontate probabilmente da capitelli corinzi.

Nella chiave di ciascuno degli archi è scolpita una piccola divinità femminile: Roma e Giunone sedute, Minerva e Cerere in piedi.

Fra il nucleo esterno e quello interno esiste una serie di concamerazioni vuote, nelle quali si entra per mezzo di una piccola porta ricavata in una delle nicchie del lato parallelo all’arco degli Argentari.

Sotto l’Arco sono i resti del pavimento in lastre di travertino.

In epoca medioevale l'Arco di Giano ebbe i fornici chiusi e divenne la base di una torre fortificata dei Frangipane, denominata Torre di Boezio, forse perché in prossimità dell’abitazione del filosofo Severino Boezio, che sotto gli archi impartiva le sue lezioni, oppure dal nome di un tale Egidio Boezio a cui vennero abbattuti i possedimenti sorti sopra alcune testimonianze della Roma imperiale.

Parzialmente interrato nel corso dei secoli, ritornò in luce nel 1827, quando per liberarlo dalle sovrastrutture medievali fu asportato anche il nucleo in mattoni del coronamento, ritenuto medievale e appartenente invece all’attico originario, in laterizio rivestito di marmo, forse sormontato da una piramide.